Процесс социальной адаптации младших школьников

Анализ результатов итогового исследования по методике анкетирование, разработанной Н.Г. Лускановой:

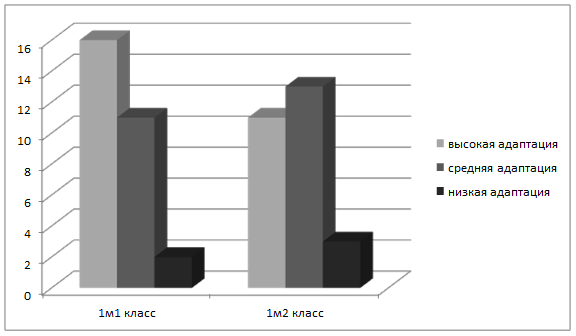

Из учащихся 1м1 класса, 16 детей – 55,2% набрали 25 – 30 баллов, что показывает сформированное отношение к себе как к школьнику, а значит высокую учебную активность.

11 детей – 37,9% набрали 20 – 24 балла, что показывает отношение к себе как к школьнику практически сформировано – средний

уровень адаптации.

2 ребенка – 6,9% набрали 10 – 14 баллов, что значит отношение к себе как к школьнику не сформировано – низкий уровень адаптации.

Ниже 10 баллов в этом классе не набрал ниодин ребенок

Из учащихся 1м2 класса, 11 детей – 40,7% набрали 25 – 30 баллов, что показывает сформированное отношение к себе как к школьнику, а значит высокую учебную активность.

13 детей – 48,1% набрали 20 – 24 балла, что показывает отношение к себе как к школьнику практически сформировано – средний уровень адаптации.

2 ребенка – 7,4% набрали 10 – 14 баллов, что значит отношение к себе как к школьнику не сформировано – низкий уровень адаптации.

Ниже 10 баллов в этом классе набрал 1 ребенок – 3,7% негативное отношение к школе, что значит школьная дезадаптация.

Данные итогового анализа отразим на рисунке 9.

Рисунок 9. Анализ результатов итогового замера по методике анкетирование Н.Г. Лускановой

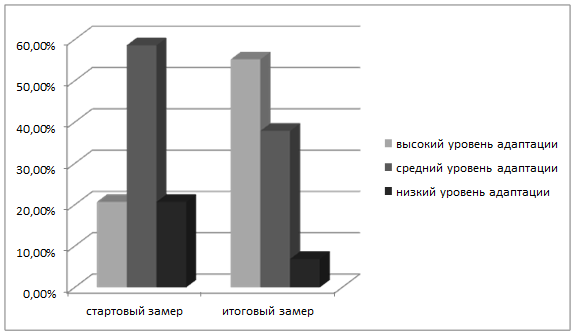

Таблица 3. Мониторинг социальной адаптации 1м1 класса

|

Стартовый замер адаптации (сентябрь) |

Итоговый замер адаптации (декабрь) | |

|

Кол-во учеников, участвующих в эксперименте |

29/100% |

29/100% |

|

Высокий уровень адаптации |

9/20,7% |

16/55,2% |

|

Средний уровень адаптации |

17/58,6% |

11/37,9% |

|

Низкий уровень адаптации |

3/20,7% |

2/6,9% |

Рисунок10.1м1 класс

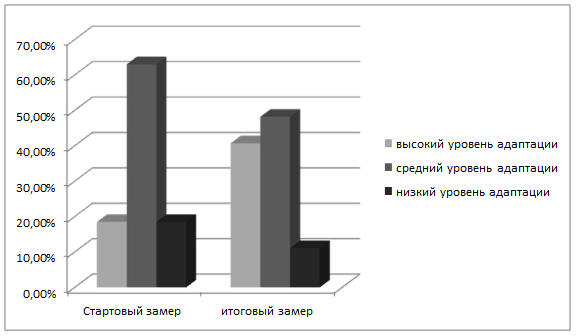

Таблица 4. Мониторинг социальной адаптации 1м2 класса

|

Стартовый замер адаптации (сентябрь) |

Итоговый замер адаптации (декабрь) | |

|

Кол-во учеников, участвующих в эксперименте |

27/100% |

27/100% |

|

Высокий уровень адаптации |

5/18,5% |

11/40,7% |

|

Средний уровень адаптации |

17/63% |

13/48,2% |

|

Низкий уровень адаптации |

5/18,5% |

3/11,1% |

Рисунок 11. 1м2 класс

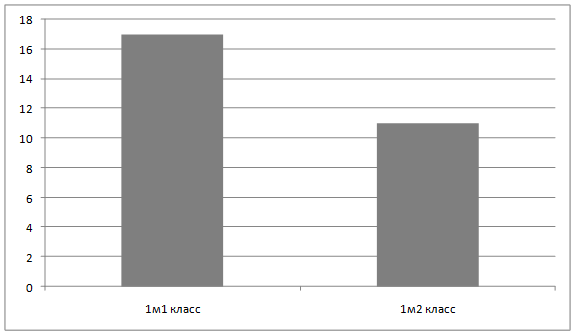

Рисунок 12. Сравнительная характеристика движения уровня социальной адаптации

На рисунке 12, можно увидеть и сравнить движение уровня социальной адаптации в экспериментальном и контрольном классах, которое отражено в таблицах 1 и 2 п. 2.1, и отмечено знаком «+».

В результате проведенной нами работы мы увидели изменения в поведении школьников в лучшую сторону. Они стали более уверенными, дружными, общительными. Все эти качества благоприятно влияют на учебу и на адаптацию младших школьников.

Проведя данный эксперимент, мы смогли установить и доказать, что игровая деятельность с полной уверенностью может применяться не только как воспитательное средство, но и как средство для улучшения социальной адаптации детей.

Игру можно применять для общения и взаимодействия школьников, сплочения, доверия, ободрения, для коррекции межличностных отношений, восстановления равновесия сил, улучшения здоровья детей. Игровая деятельность возникает на понимании естественного стремления человека к росту и развитию. В ней дети учатся плодотворно выражать свои чувства и мысли, управлять своим поведением, принимать решение и брать на себя ответственность. Наблюдение за ребенком, за его игрой позволяет понять, что его волнует и как он познает мир. Игра обладает огромными коррекционными и психотерапевтическими действиями, потому как для ребенка игра – это большая возможность:

1. Осмысления событий окружающего мира посредством подражания, социализации, восприятия норм поведения, принятых в социуме;

2. Проявление разных чувств и аффектов, недозволенных побуждений без боязни опасности, с выражением этих чувств вне игры;

3. Компенсационного удовлетворения чувства беспомощности и других нужд, которые не могут быть реализованы вне игры;

4. Разрешения конфликтов внутри коллектива и включения себя в активную жизнь;

5. Эмоционального воспроизведения опыта и знаний;

6. Отражения развития и роста ребенка.

В начальных классах игровая деятельность гарантирует эффективное воспитательное влияние на личность ребенка, чем влияет на его социальную адаптацию:

1. Обеспечивается формирование безопасной, доброй ситуации, когда ребенок чувствует поддержку, взаимопонимание, желание поддержать и помочь в определенный момент;

2. Совершается основная коррекционная работа с учащимися. Кроме коррекции отрицательных личностных черт и привития социально требуемым формам общения, добываются диагностические данные, добываются относящиеся к психологическим особенностям детей;

3. Фиксируются полученные формы общения и навыки у детей. Используются различные игровые и неигровые приемы, с помощью которых можно предотвратить различные конфликтные ситуации, которые благоприятствуют взаимопониманию учеников, контролю своего поведения и рефлексии. Содержание применяемых игр можно менять по такой схеме: первое направление – это контактные игры; второе – это обучающие и коррекционно-направленные игры; третье направление – это контактные + контрольные + обучающие игры. Контрольный этап позволяет нам увидеть эффективность проделанной работы.

Следовательно, игра:

¾ Служит помощником в диагностике;

¾ Помогает установлению контакта между ребенком и педагогом;

¾ Способствует словесному воплощению чувств;

Другие рефераты на тему «Педагогика»:

- Основы дидактики высшей школы

- Проблема использования игровых приемов в обучении иностранному языку на раннем этапе в средней общеобразовательной школе

- Безотметочное оценивание как способ становления учебной самостоятельности младших школьников

- Пути гармонизации социального общения подростка в школе и в семье

- Особенности формирования иноязычного лексикона на среднем этапе обучения английскому языку в средней общеобразовательной школе

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

- Тенденции развития системы высшего образования в Украине и за рубежом: основные направления

- Влияние здоровьесберегающего подхода в организации воспитательной работы на формирование валеологической грамотности младших школьников

- Характеристика компетенций бакалавров – психологов образования

- Коррекционная программа по снижению тревожности у детей младшего школьного возраста методом глинотерапии

- Формирование лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи

- Роль наглядности в преподавании изобразительного искусства

- Активные методы теоретического обучения