Нарушения письма у младших школьников с задержкой психологического развития

2. Слитное или раздельное написание слов. Например, Максим Т. написал: у брал (убрал), за снуть (заснуть), на смешка (насмешка) и т.д. Миша Ф., наоборот, писал слитно удома (у дома), наветке (на ветке), далим (дал им) и т.д.

Думается, что эти трудности вызваны несовпадением норм орфоэпии и орфографии, которые трудно уловить младшим школьникам с задержкой психического развития в начальный пе

риод обучения грамоте. В устной речи слова произносятся слитно, на одном выдохе, а на письме отделяются друг от друга. Если ребенок не может уловить и вычленить в потоке речи устойчивые речевые единицы, то возникают ошибки в виде слитного написания смежных слов или раздельного написания частей слова.

2) Другая многочисленная группа ошибок – это отсутствие обозначения границ предложения. Так, например Илья С. при выполнении слухового диктанта написал следующее: «У ома рось клён а ветки клёна зели птицы это галки Сережа даль им крошки хлеба и зерна». Такое написание объясняется тем, что внимание ребенка не может продуктивно распределяться между многими задачами письма: графическими, логическими, фонематическими.

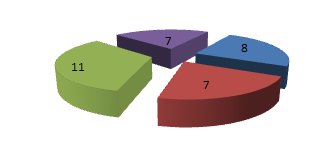

Выявленные специфические ошибки письма у младших школьников с ЗПР оформим в таблицу 6.

Таблица 6 - Характерные ошибки у учащихся 2 класса с ЗПР

|

Перечень нарушений |

Кол-во детей |

% |

|

Смешение по глухости-звонкости |

8 |

53 |

|

Смешение по твердости-мягкости |

7 |

47 |

|

Пропуски букв и слогов |

11 |

73 |

|

Слитное или раздельное написание слов |

7 |

47 |

Рисунок 4 – Распределение характерных ошибок у учащихся 2 класса с ЗПР допущенных в ходе констатирующего эксперимента

Таким образом, констатирующий эксперимент показал, что состояние процессов письма у младших школьников с ЗПР находится на низком уровне.

Качественный анализ письменных работ, учитывая вызвавшие их причины, выявил следующие основные типы ошибок:

1.Пропуск букв и слогов.

2.Смешение звонких и глухих согласных в четкой позиции т.е. в случаях совпадения написания и произношения сонорные [л] – [р], свистящих с шипящими, гласных с лабиализованными гласными.

3.Слитное написание предлогов с последующим словом.

4.отсутствие обозначения границ предложений.

Увеличение количества ошибок возрастает по мере:

а) увеличения длины слова (в словах односложных ошибок допущено меньше, чем в словах двухсложных и трёхсложных);

б) усложнения слоговой структуры слова (в словах со стечением согласных ошибок отмечено больше, чем в словах без стечения);

в) по месту ударности (в слогах ударных ошибок допускается меньше, чем словах безударных);

г) по степени частотности слова (в словах частотных ошибок допускалось меньше, чем в словах малочастотных).

Формирующий и контрольный этапы эксперимента

Задачи формирующего этапа эксперимента:

1.Сформировать основные направления коррекционно-развивающей работы и разработать методы коррекционного воздействия для преодоления выявленных специфических ошибок.

2.Провести экспериментальное обучение и оценить его эффективность.

Нами предложен комплекс упражнений и заданий, цель которых, коррекция специфических ошибок письма учащихся с ЗПР на разных уровнях (Приложение 5).

Коррекционно-развивающее обучение базировалось на принципах:

1. Поэтапное формирование умственных действий особенно важно в работе с детьми, имеющих нарушение письма на фоне ЗПР;

2. Осуществление тесной взаимосвязи в работе над различными сторонами речи – грамматическим строем, лексикой, звукопроизношением и т.д.;

3. Принцип постепенного усложнения заданий, т.е. от простого к сложному;

4. Принцип взаимосвязи логопедической работы с коррекцией других нарушенных психических функций;

5. Принцип наглядности, доступности речевого материала.

После проведения коррекционных мероприятий по устранению специфических ошибок письма у младших школьников с ЗПР, с целью оценки эффективности, нами был проведен контрольный эксперимент.

Для выявления результатов проделанной работы, нами использовались те же методики, что и на констатирующем этапе: «Списывание», «Слуховой диктант», «Графический диктант».

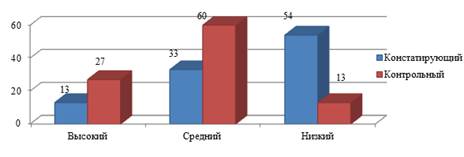

В таблице 7 представлен сравнительный анализ ошибок устной речи детей с ЗПР до и после формирующего эксперимента.

Таблица 7 - Сравнительный анализ ошибок устной речи детей с ЗПР до и после формирующего эксперимента

|

Перечень нарушений |

Кол-во |

% | ||

|

до |

после |

до |

после | |

|

Недостаточность произношения свистящих |

3 |

1 |

20 |

7 |

|

Недостаточность произношения шипящих |

4 |

1 |

27 |

7 |

|

Недостаточность произношения [P] |

2 |

- |

13 |

- |

|

Недостаточность фонематических процессов |

7 |

2 |

47 |

13 |

|

Неверное составление предложений по портным словам |

6 |

1 |

40 |

7 |

|

Неверное образование множественного числа существительных |

4 |

- |

27 |

- |

|

Ошибки словообразования |

8 |

2 |

53 |

13 |

|

Ошибки, вызванные нарушением связи слов в словосочетаниях и предложениях |

10 |

3 |

67 |

20 |

Рисунок 5 – Распределение характерных ошибок устной речи у учащихся с ЗПР до и после формирующего эксперимента

Другие рефераты на тему «Педагогика»:

- Определение уровня развития воображения у детей по методике О. Дьяченко

- Значение методики использования картин для формирования речи дошкольников

- Элективный курс "Агрохимия" в школьном курсе экологии

- Развитие коммуникативной компетентности педагога

- Социально-педагогическая теория эстетического освоения мира учащимися в системе дополнительного образования детей

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

- Тенденции развития системы высшего образования в Украине и за рубежом: основные направления

- Влияние здоровьесберегающего подхода в организации воспитательной работы на формирование валеологической грамотности младших школьников

- Характеристика компетенций бакалавров – психологов образования

- Коррекционная программа по снижению тревожности у детей младшего школьного возраста методом глинотерапии

- Формирование лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи

- Роль наглядности в преподавании изобразительного искусства

- Активные методы теоретического обучения