Психомоторное развитие дошкольников с детским церебральным параличом посредством телесно-ориентированной психотехники

Методика 1. "Выделение доминантного полушария". Предшествует исследованию зрительно-пространственного восприятия, так как пространственные нарушения у детей с ДЦП более выражены при поражении левого полушария. Данная методика является необходимым условием для однородного распределения детей с доминантным левым полушарием в контрольной и экспериментальной группах. Диагностика направлен

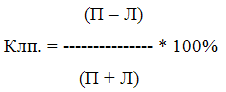

а на выявление стороннего предпочтения, т.е. отмечается ведущая рука в предметно-манипулятивной деятельности испытуемого. По результатам обследования подсчитывается коэффициент латерального предпочтения по формуле А. В. Семенович (2002):

Клп.- коэффициент латерального предпочтения;

П – правая сторона; Л – левая сторона.

Результаты от (-10) до (+10) –оцениваются как амбилатеральность; меньше (-10) – левостороннее предпочтение; больше (+10) – правостороннее предпочтение. Полученные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 Результаты выполнения детьми заданий по методике "Выделение доминантного полушария" А.Р. Лурия

|

К-латерального предпочтения |

Количество детей (исп.) |

%* |

|

(от -10 до +10) |

0 чел. |

0% |

|

Более (+10) |

2 чел. |

20% |

|

Менее (-10) |

8 чел. |

80% |

(%)- вычисляется из общего количества испытуемых.

С учетом полученных данных и формы детского церебрального паралича, а так же двигательных возможностей, дети распределялись в контрольную и экспериментальную группы .

Выполнение заданий по методикам направленным на исследование уровня развития функций зрительно-пространственного восприятия, восприятия пространственных направлений и схемы тела и процессов контроля организационно-пространственной деятельности у детей с психомоторными нарушениями, оценивались в контрольной и экспериментальной группах по традиционной для психологии системе оценок продуктивности психической деятельности. В онтогенетическом плане она связана с понятием зоны ближайшего развития:

"0" - выставляется в тех случаях, когда ребенок без дополнительных разъяснений выполняет предложенную экспериментальную программу;

"1" - отмечается ряд мелких погрешностей, исправленных самим испытуемым без участия экспериментатора;

"2" - испытуемый в состоянии выполнить задание после нескольких попыток, развернутых подсказок и наводящих вопросов;

"3" - задание недоступно даже после подробного многократного разъяснения со стороны экспериментатора.

Анализ полученных эмпирических данных проводили по следующей схеме: подсчитывали средний бал за выполнение заданий; полученные оценки переводили в проценты успешности выполнения заданий, соответствующие уровню развития психических функций; подсчитывался средний процент для каждой пробы.

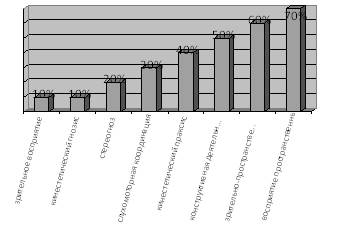

Полученные данные позволяют составить расширенный нейропсихологический профиль в контрольной и экспериментальной группе, что является весьма важным для оценки динамики развития функций пространственного анализа и синтеза у детей с ДЦП в ходе психологического эксперимента. Кроме того, это позволяет сделать вывод об уровне сформированности тех или иных психических функций, об их качественных особенностях, о степени выраженности их дефицитарности. Факторная недостаточность психических функций графически представлена на рисунке 1,2.

Рис.1. Факторная недостаточность психических функций у детей контрольной группы на констатирующем этапе.

Недостаточность или нарушение психических функций в контрольной группе составили: 10% - нарушения зрительного восприятия; 10% - нарушения кинестетического гнозиса; 20% - нарушения стереогноза; 30% - нарушения слухомоторной координации; 40% - нарушения кинестетического праксиса; 50% - нарушения конструктивной деятельности; 60% - нарушения зрительно-пространственной организации движений; 70% - нарушения восприятия пространственных направлений и схемы тела.

психомоторный дошкольный церебральный паралич

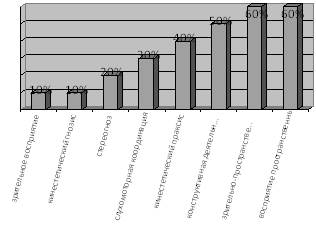

Рис. 2. Факторная недостаточность психических функций у детей экспериментальной группы на констатирующем этапе.

Недостаточность или нарушения психических функций в экспериментальной группе составили: 10% - нарушения зрительного восприятия; 10% - нарушения кинестетического гнозиса; 20% - нарушения стереогноза; 30% - нарушения слухомоторной координации; 40% - нарушения кинестетического праксиса; 60% - нарушения конструктивной деятельности; 60% - нарушения зрительно-пространственной организации движений; 70% - нарушения восприятия пространственных направлений и схемы тела.

По данным представленных в диаграммах видно, что с большей частотой выявляются нарушения восприятия пространственных направлений и схемы тела (70%-70%) и зрительно пространственные нарушения (60%-60%). Последние при выполнении заданий часто сочетались с зеркальной графической деятельностью, поэтому можно предположить единый фактор их происхождения – нарушения пространственного анализа и синтеза. Так же незначительные нарушения отмечены при выполнении проб на зрительный и слуховой гнозис, дети испытывали трудности в конструктивной деятельности (50%-60%), в запоминании пространственных характеристик элементов моторной программы. Полученные данные свидетельствуют, что нарушения пространственного анализа и синтеза являются специфическими для всех форм церебрального паралича и указывают на психофизическое недоразвитие у детей контрольной и экспериментальной групп.

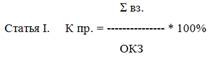

Кроме того, успешность выполнения схемы заданий оценивалась на основании количественного анализа, по следующей формуле коэффициента продуктивности психической деятельности (А.В. Семенович, 2002):

Кпр.- коэффициент продуктивности;

S вз.- сумма верно выполненных заданий;

ОКЗ – общее количество тестовых заданий.

Полученные результаты обследования испытуемых контрольной и экспериментальной групп представлены в таблицах 2, 3.

Таблица 2 Коэффициент продуктивности психической деятельности при выполнении тестовых заданий детьми контрольной группы на констатирующем этапе.

|

Кпр.психической деятельности |

Количество выполненных заданий из 10 |

Количество детей |

%* |

Уровень точности выполнения заданий |

|

100 – 98 |

9 - 10 |

0 |

0% |

Высокий |

|

89 – 75 |

7 - 8 |

2 |

20 % |

Выше среднего |

|

69 –50 |

5 - 6 |

5 |

50 % |

Средний |

|

Менее 45 |

Менее 4 |

3 |

30 % |

Ниже среднего |

Другие рефераты на тему «Педагогика»:

- Недостатки произношения свистящих звуков

- Наглядность как средство формирования лексических навыков на уроках немецкого языка у учащихся третьих классов

- Методические аспекты проблемы использования исторических документов в ходе обучения истории

- Социально-педагогическая работа с неблагополучными семьями

- Представления дошкольников о самих себе

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

- Тенденции развития системы высшего образования в Украине и за рубежом: основные направления

- Влияние здоровьесберегающего подхода в организации воспитательной работы на формирование валеологической грамотности младших школьников

- Характеристика компетенций бакалавров – психологов образования

- Коррекционная программа по снижению тревожности у детей младшего школьного возраста методом глинотерапии

- Формирование лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи

- Роль наглядности в преподавании изобразительного искусства

- Активные методы теоретического обучения