Взаимосвязь особенностей восприятия и дисграфических расстройств у детей с нарушениями зрения

И затем по таблице 6 «Возрастные нормативы выполнения субтестов» оценивали, соответствуют ли возрастным нормативам результаты, которые показали дети экспериментальной группы.

Таблица 6 - Возрастные нормативы выполнения субтестов детьми 5-7,5 лет

|

Возраст | pan=6 valign=top >

Итог выполнения субтестов | |||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 | |

|

при максимальном количестве баллов | ||||||

|

30 |

20 |

15 |

8 |

8 |

20 | |

|

5,0 |

10 |

12 |

7 |

5 |

4 |

11 |

|

5,5 |

11-12 |

13 |

8 |

6 |

5 |

12-13 |

|

6,0 |

13 |

14 |

9 |

7 |

6 |

14 |

|

6,5 |

16-17 |

15-16 |

9 |

7 |

7 |

15-16 |

|

7,0 |

18-19 |

17 |

11 |

8 |

8 |

17 |

|

7,5 |

20 |

18+ |

12+ |

- |

- |

18+ |

Хотя среди исследуемых детей не было таких, кто бы был моложе 6-ти летнего возраста, однако в таблице 6 мы указали возрастной промежуток 5- 7,5 лет, чтобы проследить какому возрасту соответствует развитие восприятия того или иного ребёнка.

Хочется отметить, что дети с интересом отнеслись к выполнению заданий субтестов и каждый раз, по словам учителя ждали появления экспериментатора с новыми заданиями.

При диагностике усвоения детьми графем и звукобуквенных связей, все испытуемые справились с заданиями на хорошем уровне. При подборе названных букв из разрезной азбуки выполнение задания было сто процентное, хотя у некоторых детей наблюдались некоторые забывания букв, но при повторном их проговаривании, дети их воспроизводили в памяти и правильно подбирали.

При записи букв и слогов под диктовку в работах детей наблюдались замены оптически сходных букв (Е – З, Л-М, Ш-Щ), дублирование буквы «О». Это обусловлено недостаточно развитым усвоением зрительных образов кинем (А. Н. Корнев).

Также у одного испытуемого встречались ошибки смешения фонематически близких (п – б, д- т, ж – ш) и оптически сходных букв. Как отмечает А. Н. Корнев, ошибки такого рода свидетельствуют о слабости звукобуквенных связей, недостаточной усвоенности зрительного образа букв или слабом владении двигательными навыками изображения букв, то есть недостаточном усвоении «кинем». При неполноценности звукобуквенных связей среди ошибок в буквенном диктанте преобладают замены фонематически близких букв. В случаях нарушений усвоения зрительных образов графем преобладают замены оптически сходных букв.

При диагностике моторного компонента письма существенных отклонений от возрастных нормативов нами обнаружено не было. Однако следует отметить, что у многих детей нарушена каллиграфия, почерк неровный и нестабильный, толчкообразный, что говорит о наличии тремора при движении руками. Движения руки при письме у многих детей экспериментальной группы были скованны, что приводило к быстрому мышечному утомлению во время письма. Это обусловлено слабостью мелкой моторики, графо-моторной незрелостью и недостаточной автоматизированностью каллиграфических навыков.

Проанализировав два вида письменных работ (письмо под диктовку и вставка пропущенных букв) мы пришли к выводу, что в диктанте дети, большей своей частью, допустили значительно больше ошибок. Что стало причиной неполноценности самоорганизации в процессе письма под диктовку.

У трети испытуемых учащихся разница в количестве ошибок между этими двумя видами письменных работ была не столь демонстративна. И как отмечает А.Н. Корнев, основная причина таких ошибок заключается в несформированности операций анализа, фонематической дифференциации или алгоритма решения орфографических задач.

Дальнейшее, сопоставление этих работ (диктант и вставка пропущенных букв) а также изучение классных работ школьников позволила нам выяснить стабильности системной организации всех операций, входящих в комплексный акт письма. И дало возможность нам выявить детей с имеющимися у них дисграфическими ошибками и классифицировать их (по И.Н. Садовниковой).

Итак, благодаря изученному теоретическому материалу и в результате анализа письменных работ были получены следующие данные.

У 12 детей из 15 исследуемых младших школьников с нарушениями письма обнаружены дисграфические ошибки, что составило 80%.

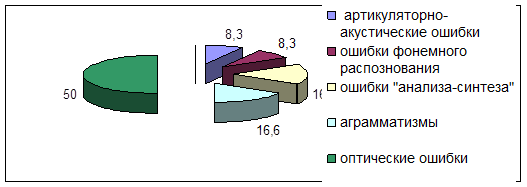

Далее анализ работ младших школьников с нарушениями зрения позволил выявить наиболее часто встречающиеся дисграфические ошибки. В рисунке 1 отображена частотность встречающихся дисграфических ошибок в процентном соотношении из общей массы ошибок.

Рис. 1 - Показатели частотности ошибок письма у детей экспериментальной группы (в %)

Из этих рисунков видно, что среди дисграфических, наиболее часто в исследуемой группе встречались оптические ошибки. Спектр данных ошибок был достаточно разнообразен и охватил все аспекты.

Далее по количеству идут аграмматические ошибки и ошибки анализа и синтеза. У этих детей отмечено наличие ошибок, связанных с неумением выделять предложение из текста, слов из предложения, многочисленные пропуски и перестановки букв. Аграмматизмы чаще всего были представлены нарушениями управления и неправильным употреблением предлогов.

Другие рефераты на тему «Педагогика»:

- Обучение детей правильному звукопроизношению

- Особенности организации воспитательного процесса в среднем профессиональном образовании

- Образы защитников Отечества в музыкальном искусстве

- Здоровьесберегающие принципы в организации учебно-воспитательного процесса

- Сюжетно-ролевая игра как средство успешной социализации детей дошкольного возраста, оставшихся без попечения родителей

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

- Тенденции развития системы высшего образования в Украине и за рубежом: основные направления

- Влияние здоровьесберегающего подхода в организации воспитательной работы на формирование валеологической грамотности младших школьников

- Характеристика компетенций бакалавров – психологов образования

- Коррекционная программа по снижению тревожности у детей младшего школьного возраста методом глинотерапии

- Формирование лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи

- Роль наглядности в преподавании изобразительного искусства

- Активные методы теоретического обучения